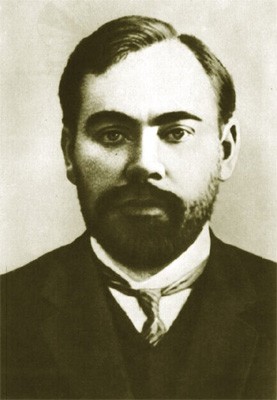

А.а. Богданов "красная Звезда"

Рассказать о такой мегаличности, как Александр Александрович Богданов (1873-1928) в одном посте совершенно невозможно. Поэтому его политическую и научную деятельность пока не будем рассматривать, а взглянем на его литературное наследие.

Рассказать о такой мегаличности, как Александр Александрович Богданов (1873-1928) в одном посте совершенно невозможно. Поэтому его политическую и научную деятельность пока не будем рассматривать, а взглянем на его литературное наследие.

Роман "Красная звезда" впервые был опубликован в петербургском издательстве "Товарищество художников печати" в 1908 году (помните эту дату!). Затем переиздавался в 1918 и в 1929 гг. Т.к. Богданов был одним из идеологов Пролеткульта, то его произведение насквозь пропитано пролеткультовскими идеями и эстетикой. Собственно говоря, Богданов и ставил задачу донести до широких масс свои идеи, а описать их в интересной литературной форме было вполне разумным решением.

По форме роман "Красная Звезда" представляет собой "жюль-верновский" образец классической фантастики конца XIX века. Особой "русскости" или апелляций к России в произведении не заметил. Роман везде позиционируют как утопию. Но утопия (равно как и антиутопия) по определению это всё-таки описание общества будущего, чего в романе нет. Просто Богданов описывает то общество к которому, по всей видимости, он стремился. Некий абсолют, математическая модель…

Вообще, произведение меня очень зацепило не столько сюжетной линией, сколько своим посылом, атмосферой, тем, что роман – это по сути художественное описание идеи, которую Богданов хотел реализовать в реальной жизни.

Русского революционера Леонида навестил странный гость, оказавшийся марсианином и предложил улететь на Марс, дабы помочь марсианам понять землян и в будущем быть что-то вроде посла доброй воли. Ну тут сразу я обратил внимание на описание внешности марсиан-инопланетян:

Его глаза были чудовищно громадны, какими никогда не бывают человеческие глаза. Их зрачки были расширены даже по сравнению с этой неестественной величиной самих глаз, что делало их выражение почти страшным. Верхняя часть лица и головы была настолько широка, насколько это было неизбежно для помещения таких глаз; напротив, нижняя часть лица, без всяких признаков бороды и усов, была сравнительно мала. Все вместе производило впечатление крайней оригинальности, пожалуй, уродства, но не карикатуры.

Ничего не напоминает? Конечно же, это классический инопланетянин из голливудских фильмов. Так у меня вопрос возник. А откуда вообще взялся этот образ? Кто его первым придумал?

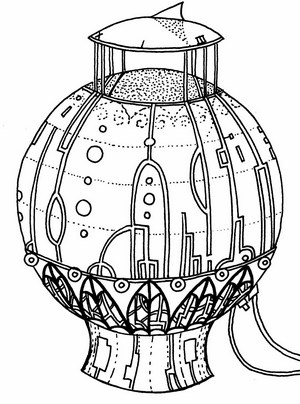

Инопланетяне естественно прилетели на "тарелке". Но у Богданова это транспортное средство имеет своё называние – этеронеф. Красивое слово, кстати. Вот описание:

Наружную форму этеронефа я успел заметить еще накануне: это был почти шар со сглаженным сегментом внизу, на манер поставленного колумбова яйца, - форма, рассчитанная, конечно, на то, чтобы получался наибольший объем при наименьшей поверхности, то есть наименьшей затрате материала и наименьшей площади охлаждения. Что касается материала, то преобладали, по-видимому, алюминий и стекло.

Этеронеф и многие марсианские аппараты приводились в действие с помощью так называемой "материей отрицательного типа". Это вещество обладающее свойствами антигравитации.

По этому способу мы устраиваем и все летательные аппараты: они делаются из обыкновенных материалов, но заключают в себе резервуар, наполненный достаточным количеством "материи отрицательного типа". Затем остается дать всей этой невесомой системе надлежащую скорость движения.

А полёт на этеронефе описывается так:

В первую секунду мы должны были пройти всего один сантиметр, во вторую три, в третью пять, в четвертую семь сантиметров; и скорость должна была все время изменяться, непрерывно возрастая по закону арифметической прогрессии. Через минуту мы должны были достигнуть скорости идущего человека, через 15 минут - курьерского поезда и т.д.

Мы двигались по закону падения тел, но падали вверх и в 500 раз медленнее, чем обыкновенные тяжелые тела, падающие близ поверхности земли.

Социальное общество марсиан (читай – идеальное общество по Богданову) строится на постулате, что труд - естественная потребность развитого социалистического человека, и всякие виды замаскированного или явного принуждения к труду совершенно излишни. И вся жизнь социалистического марсианина – труд, досуг, творчество, личные отношения – всё строится вокруг этого.

В Интернете прочитал, что производство искусственных волокон начало активно развиваться лишь к 1940 году. А Богданов уже подробно описывает техпроцесс в 1908! По всей видимости, тогда это было хай-теком, что-то вроде наших нанотехнологий.

Несколько раз в месяц с ближайших химических заводов по рельсовым путям доставлялся "материал" для пряжи в виде полужидкого прозрачного вещества в больших цистернах. Из этих цистерн материал при помощи особых аппаратов, устраняющих доступ воздуха, переливался в огромный, высоко подвешенный металлический резервуар, плоское дно которого имело сотни тысяч тончайших микроскопических отверстий. Через отверстия вязкая жидкость продавливалась под большим давлением тончайшими струйками, которые под действием воздуха затвердевали уже в нескольких сантиметрах и превращались в прозрачные паутиновые волокна. Десятки тысяч механических веретен подхватывали эти волокна, скручивали их десятками в нити различной толщины и плотности и тянули их дальше, передавая готовую "пряжу" в следующее ткацкое отделение. Там на ткацких станках нити переплетались в различные ткани, от самых нежных, как кисея и батист, до самых плотных, как сукно и войлок, которые бесконечными широкими лентами тянулись еще дальше, в мастерскую кройки. Здесь их подхватывали новые машины, тщательно складывали во много слоев и вырезали из них тысячами заранее намеченные и размеренные по чертежам разнообразные выкройки отдельных частей костюма.

А здесь описывается работа главного героя на марсианской ткацкой фабрике. Кстати говоря, в некоторых источниках указано, что роман помогал писать не кто иной, как А.К.Гастев! Но какого-либо достоверного подтверждения я не нашёл. Но вот от следующего отрывка прямо таки разит "гастевщиной"!

Работать "не хуже" других - к этому я стремился всеми силами и в общем не без успеха. Но я не мог не заметить, что мне это стоит гораздо больших усилий, чем остальным работникам. После обычных 4-6 (по земному счету) часов труда я бывал сильно утомлен, и мне нужен был немедленный отдых, тогда как прочие отправлялись по музеям, библиотекам, лабораториям или на другие фабрики наблюдать производство, а иногда даже там еще работать...

Я надеялся, что придет привычка к новым видам труда и сравняет меня со всеми работниками. Но этого не было. Я все более убеждался, что у меня не хватает _культуры внимания_. Физических движений требовалось очень мало, и по их быстроте и ловкости я не уступал, даже превосходил многих. Но требовалось такое непрерывное и напряженное внимание при наблюдении за машинами и материалом, которое было очень тяжело для моего мозга: очевидно, только в ряде нескольких поколений могла развиться эта способность до той степени, какая здесь являлась обычной и средней.

Когда - обыкновенно к концу моей дневной работы - в ней начинало уже сказываться утомление и внимание мне начинало изменять, я делал ошибку или замедлял на секунду выполнение какого-нибудь акта работы, тогда неминуемо и безошибочно рука кого-нибудь из соседей поправляла дело.

Здесь хочется всё таки побольше скопировать, т.к. в этих отрывках об искусстве и воплощена эстетика Пролеткульта.

Про искусство вообще:

- Вот уж никак не предполагал, что у вас существовали особые музеи художественных произведений, - сказал я Энно по дороге в музей. - Я думал, что скульптурные и картинные галереи - особенность именно капитализма с его показной роскошью и стремлением грубо нагромождать богатства. В социалистическом же обществе, я предполагал, искусство рассеивается повсюду рядом с жизнью, которую оно украшает.

- В этом вы и не ошибались, - отвечал Энно. - Большая часть произведений искусства предназначается у нас всегда для общественных зданий - тех, в которых мы обсуждаем наши общие дела, тех, в которых учимся и исследуем, в которых отдыхаем... Гораздо меньше мы украшаем наши фабрики и заводы: эстетика могучих машин и их стройного движения приятна нам в ее чистом виде, и очень мало таких произведений искусства, которые вполне гармонировали бы с нею, нисколько не рассеивая и не ослабляя ее впечатлений. Всего меньше мы украшаем наши дома, в которых большей частью живем очень мало. А наши музеи искусства - это научно-эстетические учреждения, это школы для изучения того, как развиваются искусства или, вернее, как развивается человечество в его художественной деятельности.

Про живопись:

Для позднейших художественных произведений, как и для древних, характерна чрезвычайная простота и единство мотива. Изображаются очень сложные человеческие существа с богатым и стройным жизненным содержанием, и при этом выбираются такие моменты их жизни, когда вся она сосредоточивается в одном каком-нибудь чувстве, стремлении... Любимые темы новейших художников - экстаз творческой мысли, экстаз любви, экстаз наслаждения природой, спокойствие добровольной смерти, - сюжеты, глубоко очерчивающие сущность великого племени, которое умеет жить со всей полнотой и напряженностью, умирать сознательно и с достоинством.

Про архитектуру:

Под архитектурой марсиане понимают не только эстетику зданий и больших инженерных сооружений, но также эстетику мебели, орудий, машин, вообще эстетику всего материально-полезного. Какую громадную роль в их жизни играет это искусство, о том можно было судить по особенной полноте и тщательности составления этой коллекции. От первобытных пещерных жилищ с их грубо украшенной утварью до роскошных общественных домов из стекла и алюминия с их внутренней обстановкой, исполненной лучшими художниками, до гигантских заводов с их грозно-красивыми машинами, до величайших каналов с их гранитными набережными и воздушными мостами, - тут были представлены все типические формы в виде картин, чертежей, моделей и особенно стереограмм в больших стереоскопах, где все воспроизводилось с полной иллюзией тождества. Особое место занимала эстетика садов, полей и парков; и как ни была непривычна для меня природа планеты, но даже мне часто была понятна красота тех сочетаний цветов и форм, которые создавались из этой природы коллективным гением племени с большими глазами.

В произведениях прежних эпох очень часто, как и у нас, изящество достигалось за счет удобства, украшения вредили прочности, искусство совершало насилие над прямым полезным назначением предметов. Ничего подобного мой глаз не улавливал в произведениях новейшей эпохи - ни в ее мебели, ни в ее орудиях, ни в ее сооружениях. Я спросил Энно, допускает ли их современная архитектура уклонение от практического совершенства предметов ради их красоты.

- Никогда, - отвечал Энно, - это была бы фальшивая красота, искусственность, а не искусство.

Скульптура:

В досоциалистические времена марсиане ставили памятники своим великим людям; теперь они ставят памятники только великим событиям; таким, как первая попытка достигнуть Земли, закончившаяся гибелью исследователей, таким, как уничтожение смертельной эпидемической болезни, таким, как открытие разложения и синтеза всех химических элементов. Ряд памятников был представлен в стереограммах того же отдела, где находились гробницы и храмы (у марсиан раньше существовали и религии). Одним из последних памятников великим людям был памятник того инженера, о котором рассказывал мне Мэнни. Художник сумел ясно представить силу души человека, победоносно руководившего армией труда в борьбе с природой и гордо отвергнувшего трусливый суд нравственности над его поступками.

По поводу поэзии... Тут видим противостояние мнений. На этот раз уже Леонид рассуждает с точки зрения современного ему поэтического авангарда, а марсианин Энно – с точки зрения классической поэзии:

- Чьи это стихи, - спросил я.

- Мои, - ответил Энно, - я написал их для Мэнни.

Я не мог вполне судить о внутренней красоте стихов на чуждом еще для меня языке; но несомненно, что их мысль была ясна, ритм очень стройный, рифма звучная и богатая. Это дало новое направление моим мыслям.

- Значит, у вас, в поэзии еще процветают строгий ритм и рифма?

- Конечно, - с оттенком удивления сказал Энно. - Разве это кажется вам некрасивым?

- Нет, вовсе не то, - объяснил я, - но у нас распространено мнение, что эта форма была порождена вкусами господствующих классов нашего общества, как выражение их похотливости и пристрастия к условностям, сковывающим свободу художественной речи. Из этого делают вывод, что поэзия будущего, поэзия эпохи социализма должна отвергнуть и забыть эти стеснительные законы.

- Это совершенно несправедливо, - горячо возразил Энно. - Правильно ритмическое кажется нам красивым вовсе не из пристрастия к условному, а потому, что оно глубоко гармонирует с ритмической правильностью процессов нашей жизни и сознания. А рифма, завершающая ряд многообразий в одинаковых конечных аккордах, разве она не находится в таком же глубоком родстве с той жизненной связью людей, которая их внутреннее многообразие увеличивает единством наслаждения в искусстве? Без ритма вообще нет художественной формы. Где нет ритма звуков, там должен быть, и притом тем строже, ритм идей... А если рифма действительно феодального происхождения, то ведь это можно сказать и о многих других хороших и красивых вещах.

- Но ведь рифма в самом деле стесняет и затрудняет выражение поэтической идеи?

- Так что же из этого? Ведь это стеснение вытекает из цели, которую свободно ставит себе художник. Оно не только затрудняет, но и совершенствует выражение поэтической идеи, и только ради этого оно и существует. Чем сложнее цель, тем труднее путь к ней и, следовательно, тем больше стеснений на этом пути. Если вы хотите построить красивое здание, сколько правил техники и гармонии будут определять и, значит, "стеснять" вашу работу! Вы свободны в выборе целей - это и есть единственная человеческая свобода. Но раз вы желаете цели, тем самым вы желаете и средств, которыми она достигается.

Обсудить статью

Творчество любого поэта всегда уникально, особенно гениального. Марина Ивановна Цветаева, безусловно, относится к числу последних. Как и под чьим влиянием сформировался ее талант, что было главным в ее поэзии, какая философия лежит в основе ее творчества? Цветаева очень глубокий поэт, сложный и многоплановый. Ее стихи сразу можно узнать по тому, как поэт обращается с языком: она слушает его, проговаривает один и тот же смысл разными словами и звуками, всматривается и вчитывается в каждое слово

Высказываю свое мнение по поводу комментариев к /и самих публикаций сочинской поэтессы Анны Гольц (она же Анна Хохлова). Я не критик, а всего лишь человек, который имеет право оценивать то, что он видит. И я оцениваю это очень высоко........

У Кнута Гамсуна была долгая жизнь: родившись в 1859, умер он только в 1952 году. На его глазах Норвегия превращалась из аграрной страны в промышленный регион, рушился сельскохозяйственный уклад, гибла интеллигенция, мелкий предприниматель, разорялся патриархальный строй, близкий Гамсуну с детства, гибла природа. Человек постепенно превращался в винтик огромной машины. Что чувствует человек, попадая в этот беспощадный мир, как ему выжить, не потеряв достоинства? Об этом книги Гамсуна.

Кнута Гамсуна называют норвежским Достоевским. Это не случайно: Гамсун очень похож на русского писателя не только проблемами, но и стилем, и проникновением в тонкий душевный мир человека, и каким-то своеобразным тонким юродством… Эту схожесть отмечают все специалисты и неспециалисты. Гамсун – импрессионист в описании природы; тонкий психолог - в описании отношений между мужчиной и женщиной; глубокий философ – в постановке вечных вопросов о смысле жизни и свободе.

Сколько уже написано слов о Пушкине, а он снова и снова рождается для каждого из нас. Для некоторых он так и остается школьным поэтом, для других – его поэзия становится недосягаемой звездой и мерилом поэтического, для третьих –притягателен внутренний мир Пушкина, его отношение к женщине, России, популярности. Для меня он – скорее третье, потому что стихов не пишу и поэты рождаются не от мира сего, а жизнь проживает каждый и каждый может примерять жизнь поэта на себя.

Русских народных поэтов, которых любит народ, не так много. Первым на ум приходит Есенин, потом Высоцкий… Сегодня можно говорить еще об одном уникальном, гениальном и по-настоящему народном поэте – Михаиле Анищенко. О нем знают немногие, но те, кто читал его стихи, говорят, что они не просто задевают, залезают под кожу. Знаю по себе: мурашки по коже при первых строчках. Все, кто любит поэзию и болеет душой за Россию, знакомьтесь с великим русским народным поэтом Михаилом Анищенко

Анонс книги Эрика Берна: «Игры, в которые играют люди» Берн — знаменитый психолог и психиатр двадцатого века, создал «анализ взаимодействий», который изучает поведение человека в ближайшем его окружении (семья, работа и т.д.). Анализ Э. Берна основывается на определении состояний Эго, задействованных в игре (человек имеет три состояния Эго: родитель, взрослый и ребенок).

Вы автор стихов, пишете их для себя, друзей… Считаете, что это так… хобби… Может ваш труд достоин внимания общественности и вам стоит принять решение и издать книгу стихов.

Статья о практически неизвестном советском писателе Ефиме Давидовиче Зозуле (1891-1941), дополненная материалом Бориса Ефимова.